旧館林藩士住宅茅葺屋根の工事について

更新日:2023年2月17日

はじめに

旧館林藩士住宅は平成11年に館林市指定重要文化財に指定され、平成12年から13年にかけて、今の大手町に移築復元されました。

館林の歴史を肌で感じられる貴重な場所として、市民の憩いの場所としても、地元の方々に愛されています。

移築から20年以上経ち、茅の抜けなど劣化が目立つようになりました。

そこで、令和4年度に

近年は茅葺屋根を持つ家の減少もあり、

工事のようす

実際の工事のようすを写真で紹介します。随時、更新予定です。下記リンクからもそれぞれの段階をご覧いただけます。

〈2段目〉〈3段目〉〈4段目〉〈5段目〉〈6段目〉〈7段目〉

〈棟の解体のようす〉〈棟下の茅の葺替え〉〈刈込み〉

〈差茅終了〉〈ミニコラム➀-昔の知恵-〉〈ミニコラム➁-職人の技-〉

工事の内容

今回の工事は全面差茅工事です。傷んでいない茅を再利用する、昔ながらの工法です。

工事全体の工程

【1】足場づくり→【2】劣化部分の除去及び差茅→【3】棟づくり→【4】刈込み足場のようす

差茅作業のようす

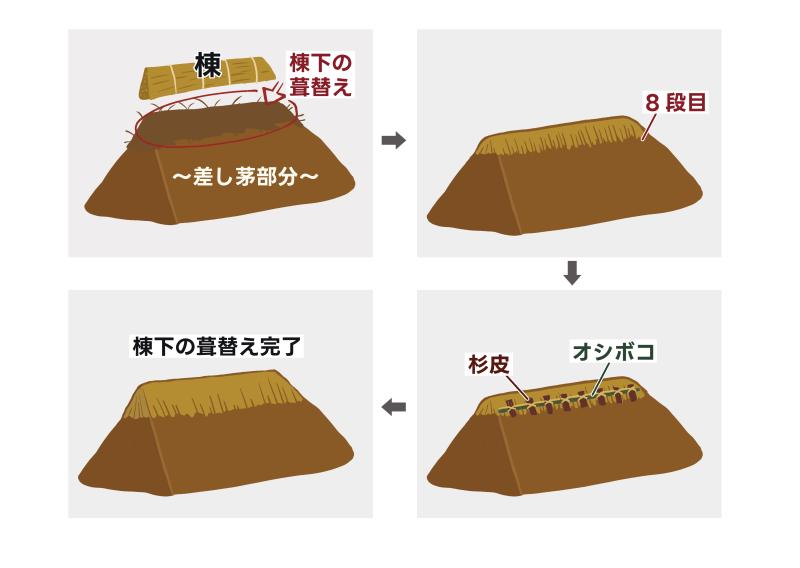

アゲボウという道具を使って古い茅を持ち上げ、悪くなった部分を引き出し、劣化したり腐ってしまったりした部分を切り落とします。その後、空間を埋めるように新しい茅を差し込みます。屋根の下から外周を一周するように作業を進め、徐々に上まで替えていきます。

2段目

作業済部分との境目がはっきりとわかります。1段が終わると、アルキと呼ばれる竹の足場を設置し、次の段に取りかかります。

茅を差した後、叩いて揃える

3段目

1段につき5寸(約15センチメートル)ごと、4層の茅が重なっています。差茅は古い茅を持ち上げ、間に新しい茅を差し込んでいきます。

作業後は、古い茅と新しい茅の色の違いから、縞模様のようにみえます。

4段目

半分を超えてきました。竹の足場に乗っての作業が主になってきます。5段目

前回同様に渡良瀬遊水地の茅を使っています。

6段目

上に近づくほど1段分の面積は少なくなるので、作業時間も少なくなっていきます。7段目

棟の手前まできました。棟の解体のようす

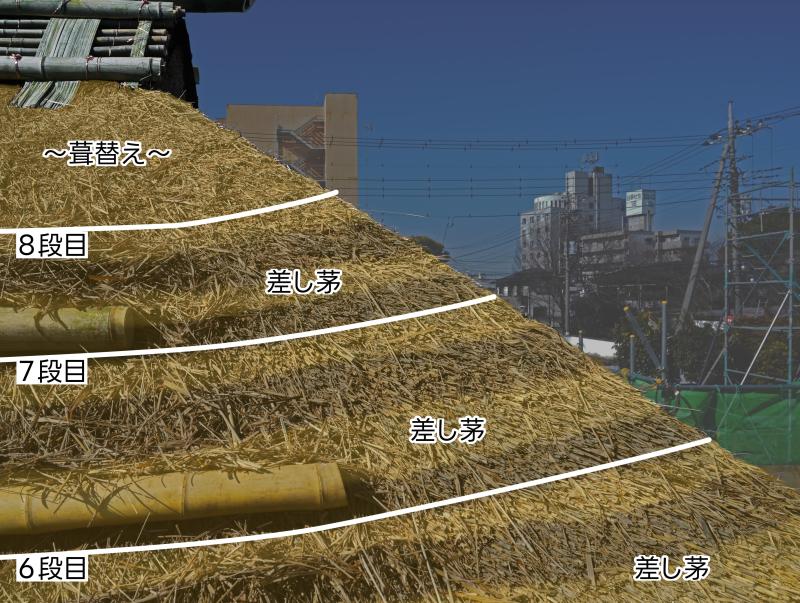

表面に近い部分は劣化していますが、中はまだ使えることがよくわかります。

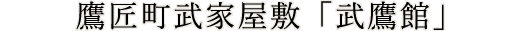

棟下の茅の葺替え

雨だれによる劣化がひどく、棟の下の部分は「差し茅」ではなく、すべて取り替える「葺替え」を行います。

紐を伝って雨が染み込みにくくします。

9段目

葺替え作業が終了し、いよいよ棟づくりに入ります。

縞模様がよくわかります。

[注:この写真は時系列と異なります]

[注:この写真は時系列と異なります。写真を加工しています]

棟づくり(より詳しい写真はミニコラム➁へ)

棟の下地となる

棟の

最後にケントウギ(頂上の太い竹)がつきました。これから刈込みが始まります。

刈込みのようす

茅を切り揃えていきます。これでへこんでいる部分の茅を抜き出し、均等に揃えて刈込んでいきます。

アルキを外しながら少しずつ進めていきます。

残すところ、あと一面となりました。

丁寧に叩いて仕上げていきます。

差茅終了!

足場も外れ、屋根の全工程が終了しました!ここから防虫のための工程を挟み、いよいよ公開に向けて準備していきます。

ミニコラム➀-昔の知恵-

茅葺屋根の茅は全て同じ方向、同じ角度で葺かれています。45度の勾配になるよう積み上げることで、雨が内側に流れ込まない設計になります。

古い茅は黒くなり、全て使えないのでは、と思ってしまいます。

しかし、黒くなっているのは先の5センチメートル程度で、中は綺麗なまま残っています。

雨が内側に入っていかないからこそ、雨漏りせず再利用もできる。

長い年月、屋根材として使用されてきた理由がわかります。

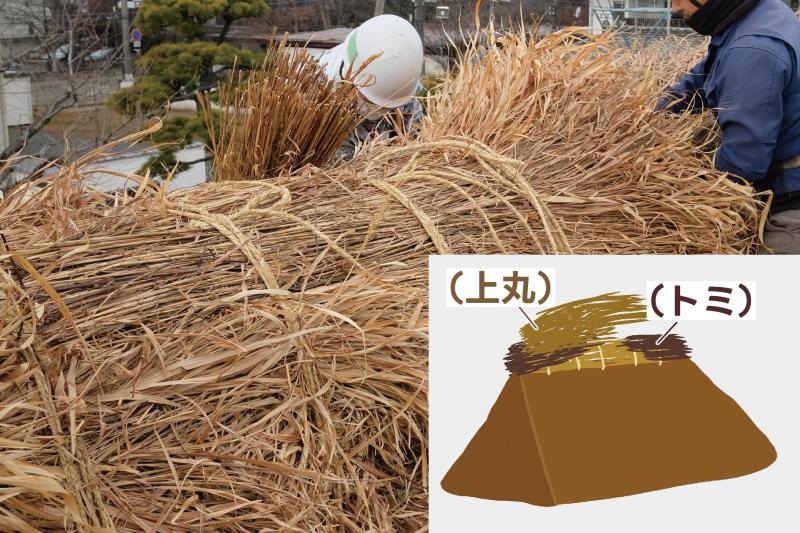

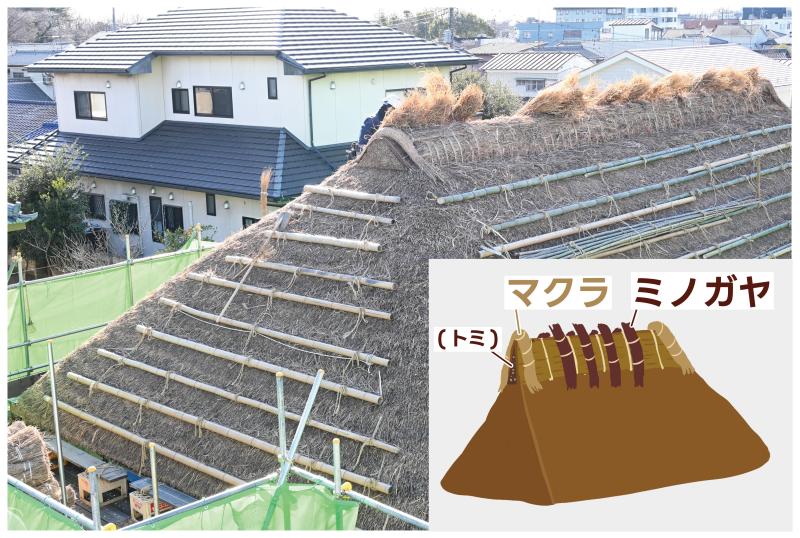

ミニコラム➁-職人の技-

➀棟木の上に茅を並べていき棟の下地となる(下丸の写真はこちら)

➁棟の鑑部分にあたる、屋根の顔とも言える

➂富の形を整え、

手前の葦を貫いている白い棒が針棒です。綺麗な三角形を作るため、

崩れないよう手作業で整えていきます。

➃その後、上丸で棟の形や重厚感を出し、富部分との一体感を出します。

(上丸の写真はこちら)

➄富部分に杉皮を乗せ、綺麗に切り揃えます。

➅あらかじめ茅を束ね縄で巻き、

➆棟の端部2箇所に枕を乗せ、

➇荒縄で編んだ

➈棟下にモモダケ(半分に割った竹)を置き、細く割いた竹製の

挟み込んでいきます。

➉最後に飾りの部分。今回の飾りは

天に向かって反るように

このHPに掲載している情報は簡易なものになります。移築時の茅葺屋根の補修について詳しく知りたい、差し茅ではなく葺替えのようすが知りたい!という方は、本市が発行しております『田山花袋旧居―保存修理(茅葺屋根葺替え)調査報告書―』『館林の武家屋敷―旧館林藩士住宅の復元と整備―』を館林市立図書館等でご覧ください。

このHPは今回の茅葺職人に聞き取りしたものをもとにしており、上記調査報告書とは用語・表記等が異なりますのでご留意ください。